一.流通中所需的货币量的计算:

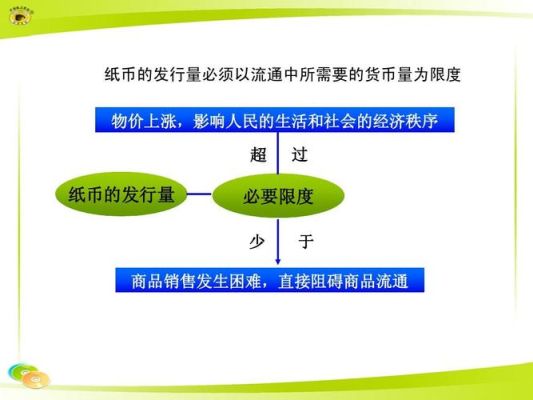

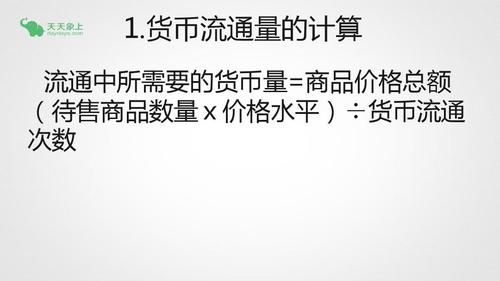

1.关于流通中所需要的货币量的计算公式:

流通中所需要的货币量=商品价格总额(待售商品数量×价格水平)/货币流通速度(次数)

2.纸币的购买力= 流通中所需要的货币量/纸币发行量

货币发行量= 流通中所需的货币量/货币的购买力

3.关于通货膨胀率(物价上涨幅度)的计算公式:

通货膨胀率=(纸币发行量—流通中实际需要的货币量)/流通中实际需要的货币量

=(纸币发行量/流通中所需要的金属货币量− 1)×100%

= 多发行的纸币量/流通中实际需要的货币量(小)

拓展资料:

1:?货币流通量的计算是基于货币供应量的统计。

具体来说,货币流通量包括M0、M1、M2和M3等不同货币聚合层次。

1. 货币流通量的计算是基于货币供应量的统计。

2. 货币供应量包括所有市场上可以流通使用的货币总量。

3. 货币供应量分为M0、M1、M2和M3等不同层次,每一层次代表的范围和含义略有差异。

- M0是最狭义的货币供应量,包括流通中的现金和商业银行的存款准备金。

- M1则是M0外加可流通的活期存款,常用于近期交易支付。

- M2则是M1外加定期存款和储蓄存款,反映了广义货币的流通范围。

- M3是M2外加其他广义货币,如存款证明、协议存款等。

因此,货币流通量的计算涉及货币供应量的统计和不同层次的货币聚合,以全面评估经济中的货币供应情况。

货币流通量的计算公式是:货币流通量=商品价格总额(待售商品数量×价格水平)/货币流通速度。

在货币流通过程中,决定货币流通量的因素有两个:一是一定时期的商品价格总和,及各种商品价格与商品数量的乘积的总和;二是货币流动速度,即同一时期内,货币在买主和卖主之间转手的次数。

谁赋予货币其价值。它的价值是由市场买卖双方通过交易制定出来的。做个比喻,A国想要买B国的物品而B国的商家只收B国的钱币,A国就需要先将自己拥有的A国货币换取B国的钱,然后才去买货。这货币互换本来就是一种商场交易。货币本身就像一种货品,确切地说,它是一种期货。当供过于求,它就会贬值,反之亦然。 从以上“货币是一种货品”的角度来看,它的价值是由市场来决定的,其市场价值的决定是通过一系列多种的因素形成的。在货币市场里,有一整套成规的买卖系统,有不同的金融衍生物买卖,有与其他货币相关联的买卖市场,自形成买卖机制。这种机制主要是由货币的供求性、预期性、诚信度来主导的。两个国家之间的汇价主要是以两国间的贸易情况而定的。 70年代,美国政府就取消了以黄金作为本位的货币政策,所以货币价值在现今的年代与国库黄金储备没有直接关系。可是如果国库储备的黄金能够变卖出来,它就会影响货币的通行量,间接影响货币价值。 至于国力,它就是赋予一种诚信力量,是影响货币价值的多种因素里的某一因素,不是绝对因素。

货币的价值由供求决定。货币的价值体现在其购买力上,需求体现为国民财富总额。比如,社会的总财富是一包面粉,央行印发一百元钱的总货币量,那这一百元的购买力就是一包面粉,但是如果你印发一千元的话,一百元的购买力就只有十分之一包面粉了。在自由兑换的条件下,货币的价值与其购买力是一样的

到此,以上就是小编对于货币产生的过程如何计算成本的问题就介绍到这了,希望介绍的2点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。